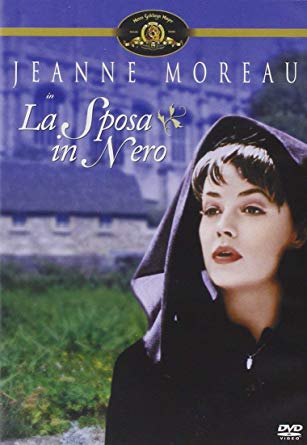

2017年にこの世を去ったフランスの大女優・ジャンヌ・モロー。自由を体現する女優として知られるジャンヌ・モローの熟れた魅力を、主演映画「黒衣の花嫁」を通して紹介する。

◆目次

これが色香というものか

「黒衣の花嫁」を最初に見たのは、今から20年以上も前になる。テスト期間中で通常より早いお昼過ぎには自宅に戻り、高校の制服を着たままテレビの電源を入れた。たまたまついていたチャンネルで放送していたのは、1968年のフランス映画「黒衣の花嫁」。ジャンヌ・モローが、婚約者の命を奪われたことへの復讐を果たすため、凍った表情で次々と男を殺していく映画を、制服を着替えるのも忘れ食い入るように見たのを覚えている。

高校生の私を惹きつけたジャンヌ・モローの色気とは一体何なのだろうか。

記憶にある中で初めて女性の色気を「匂い」として感じ取ったのは、冴えない骨董屋の渡瀬恒彦が謎の美女と繰り広げる大人の恋の物語「時代屋の女房」であった。謎の美女演じる夏目雅子の半裸姿に、子供ながらドキドキしたのと同時に、その溢れんばかりの色気をなぜか「匂い」として認識した。生々しい”人間”という動物の匂いを放つ「女」を、その頃の夏目雅子に感じたのだった。

同じ匂いを、黒衣の花嫁のジャンヌ・モローにも感じた。

色は匂へど散りぬるを

脚フェチだったというフランソワ・トリュフォー監督が、ジャンヌ・モローの脚をこの「黒衣の花嫁」の中の随所に入れていたようだが、私が惹き込まれたのは脚ではなく、ジャンヌ・モローのグッと下がった口角とややハリを失った肌、大きくて黒くそして虚ろでどこを見ているのか分からない瞳であった。

“花嫁”というタイトルとは似つかわしくないほど、初々しさとはかけ離れた少しすれた「女」の姿。ジャンヌ・モローの目・鼻・口元の大きなパーツは、日本人の私から見ると少し派手過ぎる気がして、整った顔立ちであるのかどうかは判別がつかなかった。にもかかわらず、視線が勝手に吸い寄せられるほど、ジャンヌ・モローは魅力を放っていた。

すっかりジャンヌ・モローが好きになり、他の映画も見てみた。「黒衣の花嫁」と同じフランソワ・トリュフォー監督の「突然炎のごとく」と、ルイ・マル監督の「死刑台のエレベーター」というジャンヌ・モロー主演の二作品。面白かった、そしてジャンヌ・モローはやはり美しかった。しかし「黒衣の花嫁」で感じた匂い立つような気迫を感じる美しさとは違い、若く小悪魔的で均整の取れた美しさがそこにあった。

ジャンヌ・モローの下がった口角には美学が詰まっている

「死刑台のエレベーター」は1957年、「突然炎のごとく」は1962年の作品でジャンヌ・モローはおよそ30歳。一方の「黒衣の花嫁」は1968年で40歳。比べてみるとよくわかるが、当然のことながら40歳の時のジャンヌ・モローは、初々しさが残る30歳に比べ圧倒的に老けている。元々への字口だった口角がより下がり、顎のラインが丸くなり頬がたるんでいる。しかし、彼女の持つ魅力は衰えるばかりか、内面から滲み出る強さや信念が、妖艶という引力となって惹きつける。その底知れぬ力強さが復讐に生きる女の憎しみと哀愁にリンクして、物語を一層真に迫るものにしていると言える。「若さに勝るもの」が彼女の顔から、彼女のまとう空気から目に見えない気迫となって溢れているのだ。

ジャンヌ・モローは恋多き女性としても知られており、「私はお金も知性も名声も全て持っている。だから男性は美しければいいの」という言葉は、数ある彼女の名言の中で最も有名なものだ。女は選ばれるもの、女は美しくなければならないものという世間の通説を逆説的に風刺しながら、自分らしさを貫くという男前な生き方。ジャンヌ・モローの骨のある美学がうかがえる言葉である。

実は失敗作だった?

後で調べて分かったことだが、ジャンヌ・モローが「若くない」ことが理由でこの映画に対する評価は低く、フランソワ・トリュフォー監督自身も失敗作だと認めていたとか。前述した通り、少し垂れた頬は普通に考えて老化の感は拭えない。しかし、若き日の私の目には女性として「魅力の塊」に見え、今見てもその魅力は全く色あせることがない。それはジャンヌ・モローの遠慮せずに自分を表現する美学が、今を生きる私を含む女性にとって普遍的であるからなのかもしれない。もうひとつ、老化は自身の力で魅力に変えられることを教えてくれている。